|

||||

| " Beyond boundaries, there will be the innovation ! " | ||||

| This project is diffused by The Innovation Party | ||||

|

||||

Key attributes of Japan Innovation Project (プロジェクト概念の 起源:定義:2要素) |

1:Definition、Japan Innovation Projectは、初期プロジェクト参画者(Time(0):ゼロ時点参画者)が、The Innovation Party(以下、イノベーション党と称す。詳細後述)の社会存在を擬制することを起源とし、その後の具象化されたイノベーション党の活動とその発展により、イノベーション党の社会存在を証明する社会公益的実験プロジェクトである。(鶏卵論争のロジックがあるのではなく、絶対的な存在についてUnconsciousだったものが、Consciousになってゆく過程がある、と期待される。) 2:Mechanism、Japan Innovation Projectは、イノベーション党によって、日本の各界(詳細後述)にイノベーション(詳細後述)を起こし、組織たる国家としての生産性(Productivity)および効率性(Efficiency)を向上させるものである。 |

|||

| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||

| 『イノベーション主義の覚醒~産業化民主主義システム・停滞防止自律アップデートプログラム』 (理論編) | ||||

| The awakening of Innovationism ; Anti-stasis autonomic updating programme for industrialized democratism | ||||

| Ⅱ:社会定義・国家組織に対する内部極性化一般理論 | ||||

◆背景となる社会科学理論 |

基礎サマリー編ではイノベーション党に関しての大局的な概念として、包括的かつ一般的なその自然存在の提唱をおこなった。この発展理論編のチャプターでは、より詳しくその理論背景や概念ルーツとなった社会科学理論についてふりかえり、またその理論を演繹発展させるかたちで、いかにイノベーション党のコンセプトにたどりつくかの過程を提唱する。 完全に近い結果予測が時系列的事象そのものに干渉してしまうというロジックがあるので、社会を完全に予測することは永遠に不可能であるという恒久的不完全性ロジックをもちながらも、 社会科学の発展は近年めざましく、より精緻に社会を分析することが可能になってきている。 イノベーション党は、社会科学が社会事象を一般化し実証してきた概念を組み合わせ発展させたものを、逆方向にむかって(社会科学から社会へ)還元するものである。 |

|||

◆論理構造 |

まず、イノベーション党が目指すイノベーションについては、Schumpeterが1947年に提唱した概念まで遡ることとなるだろう。Schumpeterによれば"innovation"とはnew combinations of existing technology(既存技術の組み合わせ)のことである。イノベーションを通じて、組織やネットワークの効率性や生産性が向上させ、それが競合に対して競争優位を確立し、組織やネットワークのパフォーマンスを向上させるものであると捉えられる。そもそもの研究は営利企業の組織論として起源をもつために、そのパフォーマンスとは、利益率の向上、市場商品の優位性などが多く語られるが、多くの研究者の主張としては、組織やネットワークそのものの効率性や生産性の向上というパフォーマンスと、その次におとずれる利益率等貨幣的パフォーマンスの向上は分割されている。よって、パフォーマンスは、「効率性や生産性」という段階と、その「効率性や生産性」がもたらす最終解釈パフォーマンスという段階に分割できるはずである。最終解釈パフォーマンスはその組織・ネットワーク(または社会全体)の目的によってそれぞれ異なるだろう。例えば企業であれば利潤、慈善活動をおこなう市民組織であれば他者からの感謝かもしれないし、オーケストラ団体であれば芸術性の向上かもしれないし、興行的成功かもしれない。 以上のように、イノベーションは効率性や生産性に影響を与え、効率性や生産性は最終解釈パフォーマンスに影響を与えると捉えることができる。 それでは次に、分析単位を検証してみたい。イノベーションに関する研究は、上述の通り主に、組織やネットワーク構造の中で発達してきたものである。これをより大きなフレームワークたる「社会・国家」に適用するためには、「社会・国家」を単にひとつの組織やネットワークとしてみなすだけでは、適用の限界がある。それは、企業で言えば企業の中に意思決定部門、生産設備部門、マーケティング機能部門などのように企業内での機能やそれにともなう部門分割があってこそ、マネジメントの有効性がいかされるのと同義である。たとえば、マーケティング部門は企業外部の情報収集をおこなうために、より開かれた人材募集が必要かもしれないし、技術開発部門は、内部人材が流動的ではなく固定的な方が情報流出を防げるかもしれない。このように組織内においても、マネジメントの手法として、組織内部を何らかの分析視角によっていくつかのカテゴリーに分割することは、マネジメントとして必須の要素となる。 よって、「社会・国家」といった分析レベルであっても、その内部を「分析単位として分割すること」が必要不可欠といえる。 続いて、イノベーションを起こす要素についての研究を振り返ってみたい。比較的近年の研究であるCohen and Levinthalや Halfatそして Nonaka and Takeuchiらの主張に従えば、「いかにKnowledgeやイノベーティブな人間を、獲得しマネジメントするか」ということがイノベーションへの主要素といえるだろう。イノベーティブな人間も組織やネットワークの中では、「ひとつの情報集合の有機的存在」、いいかえればそこでは人間も一種のKwledgeととらえることが可能であり、総合的なフレームワークとしては、Knowledgeをいかにマネジメントするのかがイノベーションを起こす鍵であると言える。 このような前提に基づいて、イノベーション党の論理構造は、次の要素を含む。 1、日本という「社会・国家」にイノベーションをもたらし、効率性や生産性を向上させ、日本の各分野(各界)での最終解釈パフォーマンスを向上させる。 2、「社会・国家」を分析単位レベルとし、この内部構造を分割した概念を分析のサブユニットとして扱う。 3、「社会・国家」イノベーションを起こす鍵の要素として、「社会・国家」全体ならびにそのサブユニットに対してKnowledgeのマネジメントを扱う。 |

|||

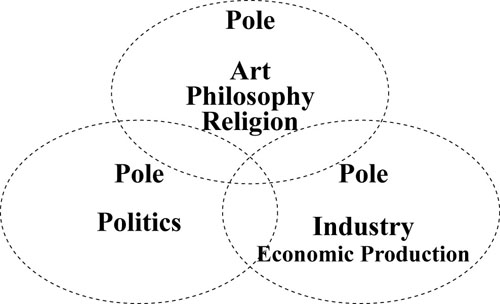

◆社会セクターのコンセプト |

イノベーション党は分析単位(活動単位)を国家とするために、国家という巨大複雑組織をマネジメントに関する組織学が扱いやすくなるように、内部分析としてそのブラックボックスを解明するところから始める。イノベーション党では、国家をいくつかの概念単位に分割することから着手した。(企業管理で例えれば、企業全体を分析する際に、その前に、経営管理部門、財務部門、企画部門、製造部門、営業部門などを機能別に分かつことが、組織学を応用できるようにする下準備となる。多少の差異としては、国家の場合、国家自体が国境という枠で区切られているに過ぎないため、いくつかの分割単位は国家とは関係なく外部と直接ふれることとなる。) |

|||

|

||||

Figure 02-01 |

||||

◆産業/経済生産の極 |

「財またはサービスの生産所有による価値支配」を司る。 現代資本主義においては、この極による他の極への価値概念の圧迫の度合いが高まっている。そこには、「貨幣」という「通貨」が客観的な認知を人に与えるためである。この科学と客観性の結びついた経済的概念の力は強く社会に根付き、他の極を圧倒しているのが近現代である。封建制、専制君主制などの時代においては、「貨幣」の信用力が政治の極によって圧迫されていたため、近現代とはパワーバランスが異なったであろう。 具体的に現代日本においては、組織として産業・民間企業などであり、職業としては、農家、漁師、伝統的営利企業経営者、伝統的営利企業従業員、工員、医師、弁護士、会計士などがこの極を代表する。 |

|||

◆政治の極 |

「国家権力による価値支配」を司る。 共産制度、社会主義制度、全体主義制度の登場によって、それまでの政治体制と異なり理論的にその存在を見出し、他の極を圧倒した極であるが、民主主義制度の登場により、よりバランステクノロジーを必要とする極となった。本来であれば、その主観性と客観性の均衡を見出すべきであるが、民主主義制度がまだ人類史上歴史が浅いため、統計的蓄積が少ない。よって、主観性のみが先行してしまっている。「芸術・哲学・宗教の極」からの主観的影響、ならびに「産業・経済生産の極」からの客観的影響がともにバランス重視されるので、これからの政治の極の発展には、歴史的蓄積が少ない客観性からの影響をより考慮すべきである。 具体的には、現代日本においては、組織として国家権力にあたる機関、国会、内閣(とその執行機関たる行政政府)、裁判所などであり、職業としては、政治家、公務員(裁判所・地方行政府・中央行政府などなどすべて)などがこの極を代表する。 |

|||

◆芸術/哲学/宗教の極 |

「人間性による価値支配」を司る。 宗教が社会全体の価値を決めるような、例えば神聖政治制度下においては、この極が他の極を圧倒した価値支配もっているが、それ以外の社会体制の場合、より個人の人間性・思想・思考・嗜好などによってこの極の価値が決定される。他の極がより組織に根ざしやすいのに対し、この極は、より個人に根ざしやすいのが特徴である。近年のICT技術の発達により、この極の価値を共有する個人が集合しやすくなった現状もあり、今後は、組織的な極の活動に発達し、他の極に圧力を与える極になる可能性もある。近現代ではとくに、芸術が「産業・経済生産の極」の産物である「貨幣」によって価値評価されることもあり、この極のバーゲニングパワーは劣ってしまったことも事実である。また、宗教は政治の極によって強く規制をかけられることもしばしばあり、そこでもバーゲニングパワーの劣位をみる。しかしながら、この極はあくまでも、主観性に根ざしており、個人の所属意識によって支えられるので、表面上の評価基準や社会地位などとは理論的に無関係である。しかし、こんごのICTによる情報フローの莫大な集約によって、極外での形状変化をする可能性がある。 具体的には、現代日本においては、組織として宗教法人、芸術家学会、大学等研究機関、市民ボランティア組織、NPO/NGO/VCO、思想集団など多様であり、職業としては、住職(お坊さん)、司祭、音楽家、画家、スポーツ選手、研究者、など極めて多様な職業がこの極を代表する。 |

|||

◆各極のKnowledge構造 |

これらの3つの極が同時に、そのバーゲニングパワーによる圧力をお互いに折衝・均衡させながら、存在している状態が社会全体である。 重要な示唆は、これらの極はそれぞれに歴史的に蓄積されたKnowledgeがKBVの演繹により存在すると考えられ、それらは、それぞれ特殊性をもっているはずである。社会がこの3つの極によって構成されている中で、各極内だけにとどまったInnovationだけではなく、社会全体としての発展的な社会変革たるInnovationを引き起こすために、この3極のKnowledgeをいかに、相互反応させるかが重要な鍵であろうと考える。 よって、イノベーション党の目的は、この3つの極にそれぞれ存在するKnowledgeを巧みに結合させInnovationを引き起こすことと言い換えられる。日本という国家社会をひとつの組織とみなした場合、外部環境を国際社会として、内部環境をこの3つの極をベースとした概念から発展構築することとして、把握することで能動的にマネジメントすることが可能である。 |

|||

◆Knowledgeコンテンツ |

3つの各極内、3つの極の内2つを抽出したそれぞれの極間(合計で3つ存在するはずである。)、そして3つの極すべてたる社会全体内部、そして、社会全体の外部(国際社会)といったknowledgeの構造(Knowledge structure)が、これまでの上述の議論で導ける。 続いての問題は、 Knowledgeの中身意味・コンテンツ(Knowledge contents)についての研究を補完的に導入する。 knowledgeを静的なものではなく、常に発展的なものとしてとらえた分析視角として代表的なものは、Organizational Learning(組織の学習・学習する組織)と呼ばれる学術ストリームに詳しい。とくにJ.G.MarchやLevinthalらが提唱してきたExploration(探索)とExploitation(活用)という組織・ネットワークの学習システムは最も広く受け入れられてきた概念といっても過言はないだろう。このOrganizational Learningのストリームは、主に組織が学習するメカニズムにフォーカスしたものであるが、学習された「それ」は無形の何か、他の組織が有しておらず学習した組織のみにが有する何か、すなわち組織の境界を規定するKnowledgeと言い換えることができる。 これらの研究成果は完全に統合されたものではないが、ともにKnowledgeに解釈をもとめることができるので、近似した概念ということができるだろう。厳密に規定するならばKnowledgeそのものはストックを表す概念であることが多く、LearningはKnowledgeの増加に関する概念、すなわちKnowledgeのフローを表す概念であることが多い。 よって、イノベーション党ではこのKnowledgeの概念にOrganizational Learningのメカニズムを統一的にとらえることで、時間的なKnowledgeの蓄積を把握できるコンセプトとしたい。究極的にはKnowledgeは統合された究極知性(Ultimate Intelligence)がある「かもしれない」が、Knowledgeは様々な側面があり、それにともない研究者による分類法も異なる。そこで、ここではその分類法をOrganizational Learningと連携させる。 Knowledgeのフローとして探索型学習メカニズムによって得られたKnowledgeのストックを探索型知性(Explorative knowledge)、そしてKnowledgeのフローとして活用型学習メカニズムによって得られたKnowledgeのストックを活用型知性(Exploitative knowledge)と称する。そして、各種異質のKnowledgeストックの積極的な相互作用は追加的なKnowledgeを生産する(例:3つのKnowledgeならば、A+B+C+α(A,B,C)の追加Knowledgeが発生する)。結果として元々のKnowledgeと相互作用によって新たに発生したKnowledgeにより、加算以上の効果を得られると期待する(1+1>=2のロジック)。これらのプロセスの不断な循環が効率性や生産性の向上であり、すなわちイノベーション党が目指すInnovationの源泉であると規定される。 Exploration(探索)は、その名前が表すように未知なる知覚されていない事象への探索から始まる。 そこにはリスクを積極的にとる行為、新たな実験的とりくみ、ひとつのことにとらわれず機動的に様々なことへの挑戦をすることなどが含まれる。例えば、企業で言えば技術研究開発、国家でいえば長期的な政策で教育政策、科学振興の議論はこれにあたるだろう。一方で、Exploitation(活用)は、既存のものや概念をより発展させるとりくみ、目の前にすでに直面している事象のなかでの選択、綿密な計画実行などが含まれる。例えば、企業でいえば、市場需要に即座に反応するためのマーケティング戦術、営業方針、国家で言えば短期的に国民生活水準、国家財政に反映される税率の議論、医療福祉制度の議論などが含まれる。ともに発展的な学習方法であり、またそれによって得られるknowledgeは有効的なものである。 当初の研究では、 この2種のKnowledgeの源泉は排他的なものであるとされていたが、近年では同時に達成しうるという主張が趨勢を占めている。よって、イノベーション党では、このKnowledgeコンテンツの増加手法として、双方が同時に達成できるものとして、そのマネジメント手法を採用していくものとする。 |

|||

◆理論編のまとめ |

この理論編では、「社会・国家」を分析単位レベルとした上で、その内部構造の分割概念を定義した。またその前提で、極内、2極間、社会内、社会外といったKnowledgeの構造的存在を示し、さらに、そのKnowledgeのコンテンツを探索型、活用型と捉え、これを整合性あるかたちでマネジメントすることの実行可能性を示した。そして、最終的にイノベーションを引き起こす実行可能性を示した。しかし、これは、理論的なとりくみの段階であって、具体的なマネジメント実践の段階の議論まで噛み砕かれたものではないと考える。 イノベーション党は日本社会に対するプロジェクトであるため、この枠組を理論、一般論から具体性のある特殊論へと一部分を帰納する必要がある。 それでは、このチャプターで詳説した一般理論をもとに、次のチャプターの「実践応用編」において、このInnovation managementを日本国家に適用する具体的施策(=特殊理論)について主張する。 >「実践応用編」へ |

|||

「戦略的技術研究開発センター(RDC for STIP)」 |

||||

---------------------------------------------------------------------------------------- |

||||

◆プロジェクト参画 (イノベーション党への参画) |

イノベーション党のKnowledge(知識・知性)拡散プログラム・プラットフォーム構成に興味のある方は、お近くのイノベーション党イノベーターなどにご連絡ください。または、下記のメールアドレスまで[アットマーク]を半角@に代えてご連絡ください(Glocal_Hub_001は処理数が多いので、返信が遅れると思いますが、必ず返信するようにしています。)。 |

|||

20101010[アットマーク]innovationparty.jp |

||||

◆当サイトについて |

Glocal_Hub_001 Administrator:Menahzi [管理人:めなぁ~じ]が書きました。 ※他のGlocal_Hubの方の見解と異なる可能性があります。 更新していきます。 |

|||

(Last Update 2010/11/01) |

||||

このサイトに記載されているすべてのイラスト・コンセプト・文章・その他情報の著作権は「イノベーション党(The Innovation Party)」に帰属します。

無断転載を禁止いたします。(許可を求められれば原則として転載可能となります。) Copyright(C) 2010- The Innvation Party, All Rights Reserved. |

||||